「エッセンシャル・ワーカー」はなぜ薄給なのか

「職業に貴賤なし」とはいうものの、実際これを本気で信じている者はほとんどいないであろう。現実には、快適なオフィスで座り仕事をして高給をもらっているホワイトカラーもいれば、炎天下で肉体労働に従事していながら低賃金に甘んじているブルーカラーもいるからだ。日常を不自由なく暮らしていると、とかく我々はその日常を支える人たちを意識しなくなりがちである。感染症による行動制限のさなか、インフラストラクチャーを維持する人々の存在が耳目を集めると、彼らを指す「エッセンシャル・ワーカー」という語が生まれて流行した最近の事例は、儼然たる職業格差の存在を浮き彫りにした。

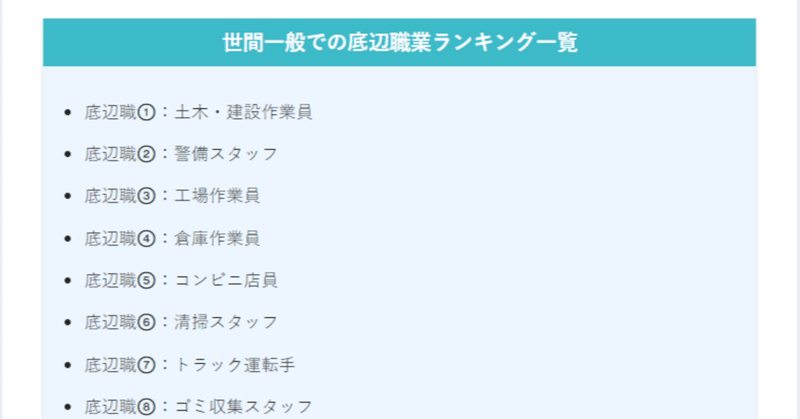

とはいえ、職業に格差があってはならぬとする規範意識が存するのもまた事実である。とある就職情報サイトが一時期、上記の「エッセンシャル・ワーカー」に相当する職種を名指しして「底辺の仕事」と呼び、世間から囂々たる非難を浴びたことは記憶に新しい。実のところ、他のサイトと同様、このサイトも結局は広告収入を当て込んだ煽情主義の産物だったわけだが、そうであるからこそ、理想と現実の狭間で揺れ動く世相が反映されているのだともいえる。

一体なぜこのような乖離が生ずるのか。

この続きを読むには