相対性理論から考える

かつて科学者たちは、光を水や音と同様の波のようなものと考え、エーテルという仮定の媒質を介して伝わるものと考えていた。だが、マイケルソン―モーリーの実験でエーテルが検出されなかったことはその存在への懐疑を生み、やがてアインシュタインの特殊相対性理論によって完全に否定されるに至った。

マイケルソンらの実験結果から、光の速さが環境に拘わらず常に一定であることに着目したアインシュタインは、静止ないし等速直線運動している場所(慣性系)では物体の運動に変化は現れないとするガリレイの相対性原理を一歩進め、どの慣性系でもあらゆる物理法則は同じように成り立つこと、どの慣性系から見ても光の速度は一定であることの二つの指導原理を定めた。これが1905年に発表された特殊相対性理論の骨子である。それはニュートン以来力学で支配的だった絶対時間及び絶対空間の考え方を否定するものであった。

速くなったり遅くなったりしながら運動するあらゆる慣性系を通じて、光の速度が一定であることは、とりもなおさず速度を構成する距離と時間とが伸縮することを意味する。時間について結論を言うと、ある慣性系が光の速度に近づくほど時間の進み方は遅くなる。身近な例を挙げると、時速200キロメートルの新幹線の中では、一秒あたり100兆分の2秒ほど時間の進み方が遅くなっていると言われる。空間に関しても同様のことが言え、運動している物体はより縮んで見える。

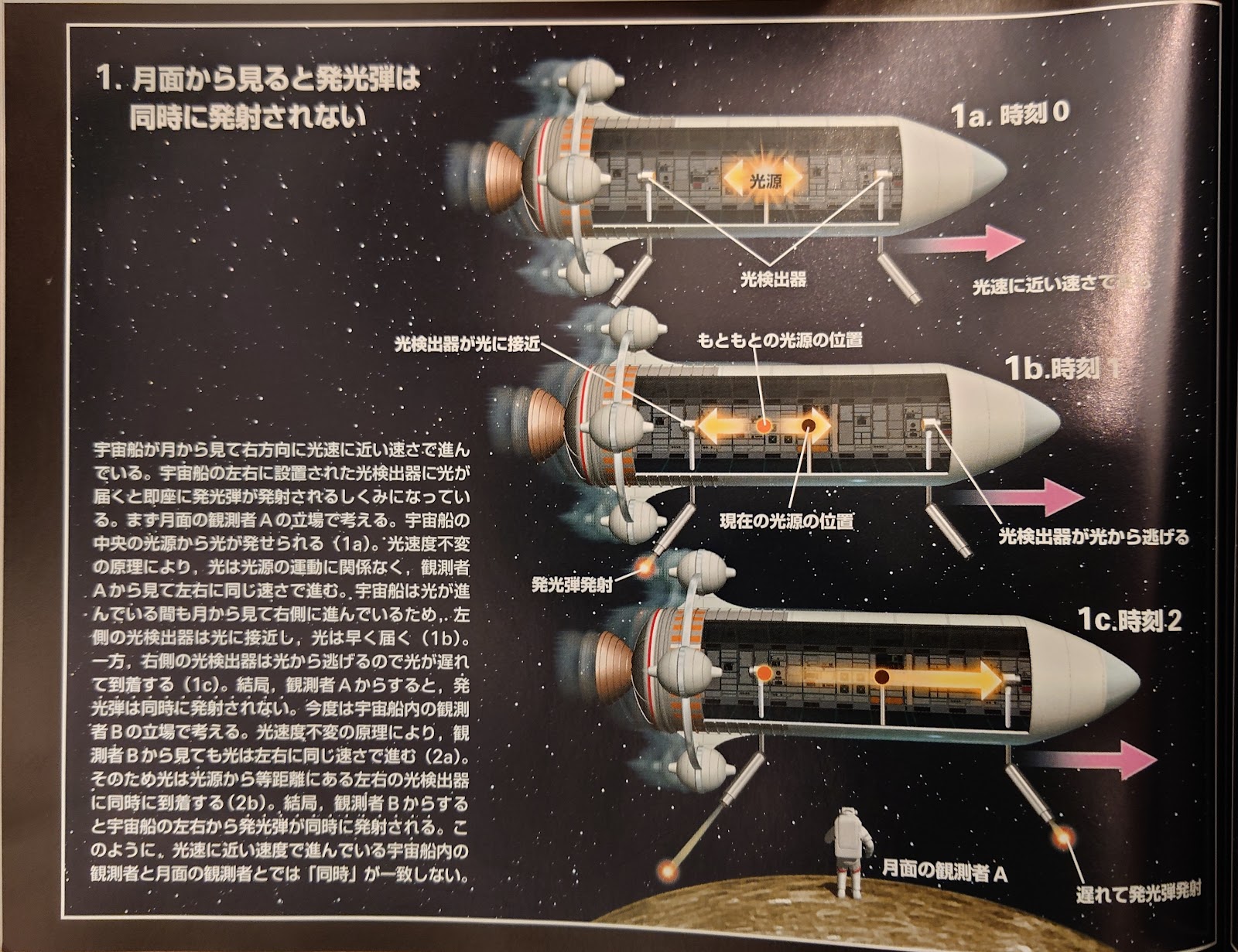

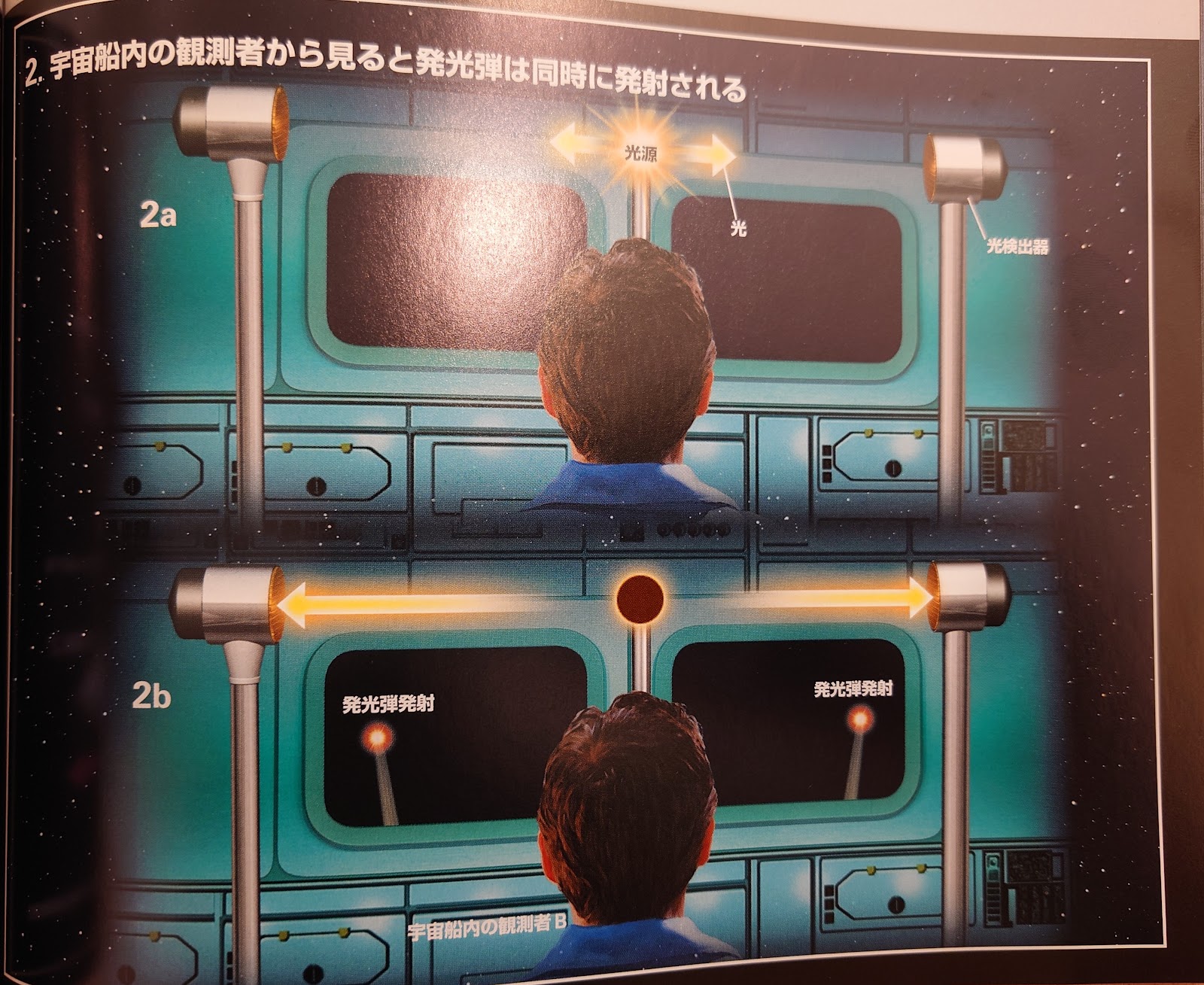

特殊相対性理論は、単に時間が伸縮するに留まらず、そもそも観測者毎に固有の時間があることを想定している。したがって、慣性系が変わると、同時であるはずの現象が同時でなくなるという事象も実はあり得るということになる。

ここからは筆者の推測であるが、以上によれば、我々は誰一人として同じ時空を共有していないのではあるまいか。確かに我々は互いに見たり触れたりすることができる。だが、実はそれらの感覚はどこまでも感じ取っている当人の表象(Vorstellung)に留まり、各人はあたかも目に見えない膜のようなもので互いに隔絶され、孤立する状態に置かれているかもしれない。